-

Articoli recenti

- la 5G in orientamento attivo presso Accademia Albertina con i docenti Gramaccini e Mancin

- Alle Gallerie d’Italia con la classe 3C a cura della Prof. Pontet

- Percorso di educazione civica per la 5 A con la Prof. Sinibaldi: l’articolo 27 della Costituzione

- La 4A presso l’Accademia Albertina per l’Orientamento attivo con la Prof. Francesca Scibona e il Prof. Aureliano Perrotti.

- La 4 G e il PCTO presso l’ospedale Sant’Anna, a cura della Prof Cipolla

Commenti recenti

- Владимир su Il LAP arriva al secondo posto per la pallavolo a cura della Prof. Balma

- Marilena su OPEN DAY, l’Orientamento in presenza al LAP a cura della Prof. Pontet

- Caterina Testa su Prosegue il progetto di scuola estiva presso la nuova sede del LAP a cura del Prof. Colombo

- Caterina Testa su su 7 artisti per il LAP del progetto del Prof. Colombo per la scuola estiva 1 è una fotografa: Monica Carocci

- Caterina Testa su Quasi al traguardo il progetto della scuola estiva del Prof. Colombo per la nuova sede del LAP al Guarini con l’artista Pier Luigi Pusole

Archivi

- Aprile 2025

- Marzo 2025

- Febbraio 2025

- Gennaio 2025

- Dicembre 2024

- Novembre 2024

- Ottobre 2024

- Settembre 2024

- Luglio 2024

- Giugno 2024

- Maggio 2024

- Aprile 2024

- Marzo 2024

- Febbraio 2024

- Gennaio 2024

- Dicembre 2023

- Novembre 2023

- Ottobre 2023

- Settembre 2023

- Luglio 2023

- Giugno 2023

- Maggio 2023

- Aprile 2023

- Marzo 2023

- Febbraio 2023

- Gennaio 2023

- Dicembre 2022

- Novembre 2022

- Ottobre 2022

- Settembre 2022

- Luglio 2022

- Giugno 2022

- Maggio 2022

- Aprile 2022

- Marzo 2022

- Febbraio 2022

- Gennaio 2022

- Dicembre 2021

- Novembre 2021

- Ottobre 2021

- Settembre 2021

- Agosto 2021

- Luglio 2021

- Giugno 2021

- Maggio 2021

- Marzo 2021

- Febbraio 2021

- Gennaio 2021

- Dicembre 2020

- Novembre 2020

- Ottobre 2020

- Settembre 2020

- Luglio 2020

- Giugno 2020

- Maggio 2020

- Aprile 2020

- Marzo 2020

- Febbraio 2020

- Gennaio 2020

- Dicembre 2019

- Novembre 2019

- Ottobre 2019

- Settembre 2019

- Agosto 2019

- Luglio 2019

- Giugno 2019

- Maggio 2019

- Aprile 2019

- Marzo 2019

- Febbraio 2019

- Gennaio 2019

- Dicembre 2018

- Novembre 2018

- Ottobre 2018

- Settembre 2018

- Agosto 2018

- Luglio 2018

- Giugno 2018

- Maggio 2018

- Aprile 2018

- Marzo 2018

- Febbraio 2018

- Gennaio 2018

- Dicembre 2017

- Novembre 2017

- Ottobre 2017

- Settembre 2017

- Giugno 2017

- Maggio 2017

- Aprile 2017

- Marzo 2017

- Febbraio 2017

- Gennaio 2017

- Dicembre 2016

- Novembre 2016

- Ottobre 2016

- Settembre 2016

- Agosto 2016

- Luglio 2016

- Giugno 2016

- Maggio 2016

- Aprile 2016

- Marzo 2016

- Febbraio 2016

- Gennaio 2016

- Dicembre 2015

- Novembre 2015

- Ottobre 2015

- Settembre 2015

- Agosto 2015

- Luglio 2015

- Giugno 2015

- Maggio 2015

- Aprile 2015

- Marzo 2015

- Febbraio 2015

- Gennaio 2015

- Dicembre 2014

- Novembre 2014

- Ottobre 2014

- Settembre 2014

- Agosto 2014

- Luglio 2014

- Giugno 2014

- Maggio 2014

- Aprile 2014

- Marzo 2014

- Febbraio 2014

- Gennaio 2014

- Dicembre 2013

- Novembre 2013

- Ottobre 2013

- Settembre 2013

- Agosto 2013

- Luglio 2013

- Giugno 2013

- Maggio 2013

- Aprile 2013

- Marzo 2013

- Febbraio 2013

- Gennaio 2013

- Dicembre 2012

- Novembre 2012

- Ottobre 2012

- Settembre 2012

- Agosto 2012

- Luglio 2012

- Giugno 2012

- Maggio 2012

- Aprile 2012

- Marzo 2012

- Febbraio 2012

- Gennaio 2012

- Dicembre 2011

- Novembre 2011

- Ottobre 2011

Categorie

Meta

cartoline pasquali: Plaça Reial (Barcellona) del Prof. Mancin

Pubblicato in Visite

Lascia un commento

Ponzio IV e Zhang Zhe a cura del Prof Marco Basso

Ponzio IV e Zhang Zhe: due universi in pittura che apparentemente sono agli opposti, ma alla fine si toccano: capolinea di un percorso artistico perfettamente circolare. Si incontrano grazie all’iniziativa della Galleria delle Arti, Cortile Lagrange che li ospita in mostra fino al 30 aprile (via Lagrange 27; dal martedì al sabato ore 10,30-12,30 e 15,30-19,30).

Nato a La Spezia nel ’37, ma artisticamente da sempre protagonista a Torino, Ponzio espone dagli anni ’70 anche a Parigi e New York; di Pechino e oggi all’Accademia Albertina, vincitore di una borsa per perfezionare i suoi studi di pittura Zhe, che esordisce con la sua prima mostra italiana; sedotto da Burri e Manzoni, attratto dalle lamiere di zinco e dalla scultura, Sergio Ponzio (IV di una famiglia propensa all’arte) abbandona i pennelli per trovare immediatamente nel materico un percorso originale e ricco di personalità; abituato al segno calligrafico e alla sua elegante sintesi tipicamente orientale, Zhe insiste in un figurativo che lo vede protagonista attraverso ritratti e nudi. Efficaci per immediatezza e sentimenti, raccontano un mondo di memoria e inquietudine: Ponzio con cancelli e muri sbrecciati dal tempo e Zheng attraverso persone con il loro personale fardello di apprensione e sofferenza.

Marco Basso

Pubblicato in Eventi, Mostre

Lascia un commento

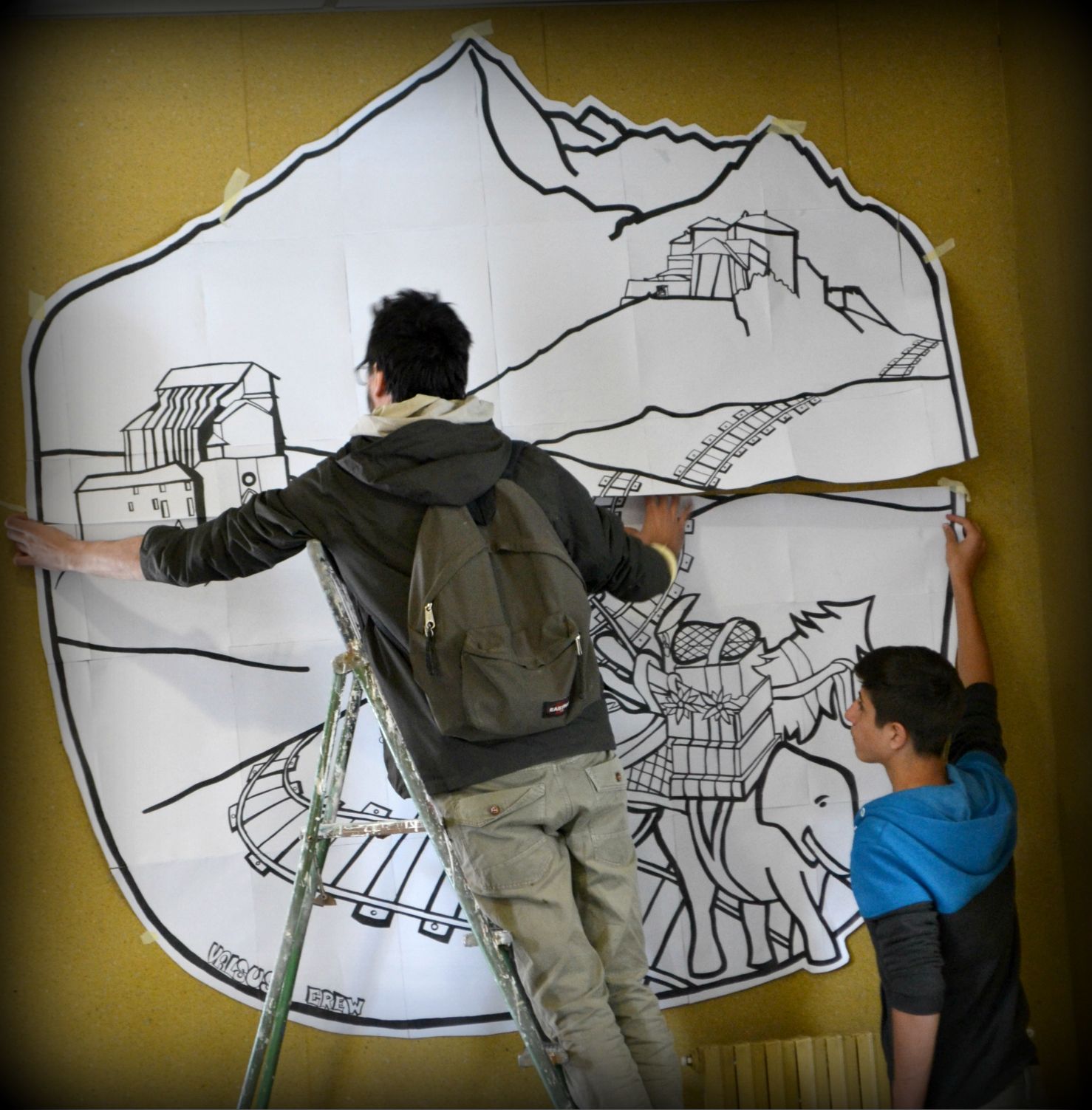

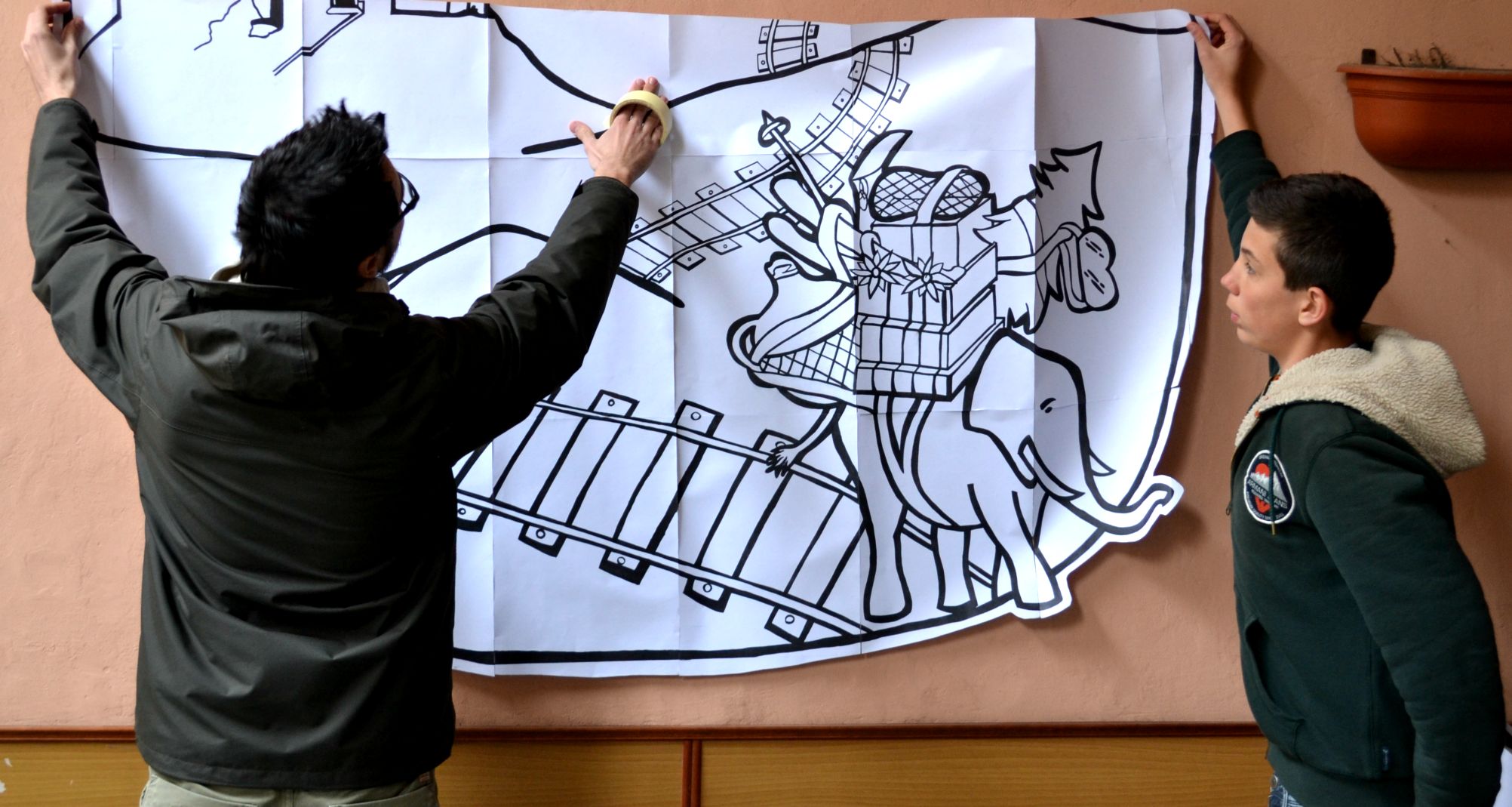

Street art in Valle di Susa con Gec Arte e gli studenti del Liceo Norberto Rosa e Des Ambrois

Di Martina Catalano e Federica Mungo – Classe III B Liceo N. Rosa, Susa

Fotografie di Carola Nicola – classe III Liceo classico n.o.

Il 25 marzo scorso gli studenti del liceo Norberto Rosa di Susa e di Bussoleno e dell’Istituto Grafico Des Ambrois di Oulx all’interno del progetto Street Art, sostenuto da “Valle di Susa – Tesori di Arte e Cultura Alpina: un viaggio attraverso le  Alpi”, hanno terminato i loro murales alternativi, dopo quattro incontri pomeridiani con l’artista Gec Art.

Alpi”, hanno terminato i loro murales alternativi, dopo quattro incontri pomeridiani con l’artista Gec Art.

Questo murales è effimero: infatti è stata utilizzata una tecnica molto simile a quella dei cartelloni pubblicitari. É stato realizzato su carta, fotocopiato su comunissimi fogli A3 e poi applicato al muro con colla per carta da parati.

Al mattino i ragazzi si sono recati alla stazione di Oulx, al cui interno è stata affissa quest’opera densa di significato di fronte a un grande specchio a forma di monti così da riflettere il grande disegno.

L’appuntamento era alle 10.00 ed è stata impiegata un’ora per portare a compimento l’opera, tenendo in considerazione che gli studenti dai quindici ai diciassette anni non avevano mai realizzato nulla di simile.

L’appuntamento pomeridiano delle 15.30 a Bussoleno ha coinvolto non solo i ragazzi e alcuni professori ma anche i commercianti della zona, che si sono resi disponibili a dedicare un po’ di tempo all’arte. L’ attività si è svolta in maniera simile a quella della mattina, fatta eccezione per uno sbaglio voluto da Gec Art per insegnare ai ragazzi che non sempre “fila tutto liscio”. Questo errore, infatti, ha tenuto molto impegnati i ragazzi che a turno hanno cercato di sistemare il murales tra una battuta e l’altra, suscitando le risate dei passanti.

attività si è svolta in maniera simile a quella della mattina, fatta eccezione per uno sbaglio voluto da Gec Art per insegnare ai ragazzi che non sempre “fila tutto liscio”. Questo errore, infatti, ha tenuto molto impegnati i ragazzi che a turno hanno cercato di sistemare il murales tra una battuta e l’altra, suscitando le risate dei passanti.

L’opera è stata installata su una parete sotto i portici vicino alla stazione di Bussoleno.

Ma ora vien da chiedersi che cosa raffigura questo murales?

I ragazzi, per rappresentare il “viaggio attraverso le Alpi”, hanno disegnato la Valle di Susa, con due antichi monumenti molto importanti: la Sacra di San Michele e il forte di Exilles.

Sono dominanti le rotaie del treno che corrono lungo tutta la valle, che non solo riportano ad un viaggio simbolico ma anche ad uno concreto: quello che compiono ogni mattina gli studenti per andare a scuola e il grande dibattito ventennale sul linea della Tav.

Infine il viaggio per eccellenza: quello compiuto dall’elefante di Annibale, che attraversa le rotaie carico di oggetti simbolo della Val Susa (sci, slitte, snowboard, ma anche le castagne di Villarfocchiardo e i marmi di Foresto: uno sguardo verso il futuro partendo dal passato.

Pubblicato in Visite

Lascia un commento

Una giornata a Casale Monferrato

percorso interdisciplinare della 1H a cura della prof.ssa Bicego Vilma

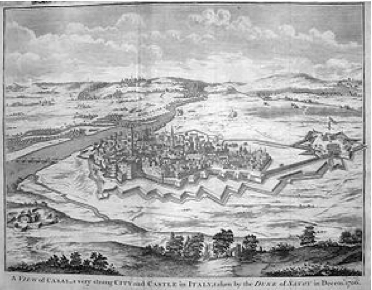

Casale Monferrato (provincia di Alessandria) sin da quando divenne municipium romano è stata il centro più importante del circondario;dopo un periodo di decadenza causata dalla caduta dell’Impero romano (476) e dalle invasioni dei popoli barbari, divenne un libero Comune e dal XV al XVI secolo fu la capitale dei Paleologi. Successivamente divenne dominio dei Gonzaga, che costruirono una delle più grandi e prestigiose cittadelle europee. Contesa nel corso del XVII e XVIII secolo tra francesi e spagnoli, durante il Risorgimento fu uno dei baluardi difensivi contro l’Impero austriaco.

Antica capitale del Monferrato, è una delle più interessanti città d’arte del Piemonte. Casale è stata definita “città barocca” per i molti palazzi e chiese costruiti o rinnovati in epoca barocca (XVII e XVIII sec); ma Casale ha attrattive appartenenti ad ogni epoca e possiede una delle sinagoghe più belle d’Italia ed un ricco Museo ebraico.

La comunità ebraica di Casale

Le prime tracce della comunità ebraica a Casale risalgono al 1492, anno della grande espulsione ebraica dalla Spagna. Gli ebrei vissero senza particolari problemi sotto i Paleologi fino al 1533 e dei Gonzaga sino al 1708. Tra il XVI e il XVIII sec. il Monferrato fu sconvolto da numerose guerre, durante le quali gli ebrei casalesi furono costretti a pagare ingenti somme di denaro per poter godere del diritto di vivere in città.

All’interno della città gli ebrei erano soggetti a molte restrizioni: durante la Settimana Santa e le processioni, era loro proibito camminare in alcune strade; avevano l’obbligo di portare una fascia gialla come distintivo.

Gli ebrei di Casale praticavamo prevalentemente il prestito su pegno (tasso di interesse non superiore al 25%), nel Monferrato svolgevano anche attività di commercio.

Nel 1708 il Monferrato passò sotto il dominio dei Savoia e la condizione degli ebrei peggiorò. Dal 1724 gli ebrei furono costretti a vivere in un’unica zona. Per il ghetto si scelse un’ampia area dove già vivevano molti ebrei. La sinagoga era nel centro del quartiere, in posizione protetta, nel vicolo che oggi si chiama Salomone Olper. Il quartiere scelto divenne presto sovraffollato: nel 1761 vivevano nel ghetto 136 famiglie (673 persone), era il ghetto più popolato in Piemonte, dopo quello di Torino.

Durante l’età napoleonica le porte del ghetto furono aperte, ripristinate con la Restaurazione (1815) vennero definitivamente abbattute nel 1848 quando il re Carlo Alberto “emancipò” gli ebrei del suo regno. In quel momento gli ebrei di Casale erano 850. La Comunità che nel 1931 contava ancora 112 persone, oggi è costituita da una decina.

La Sinagoga

La prima sinagoga si trovava in contrada di Po, un documento del 1590 la definisce “modesta e pericolante”, per questo si cercò un nuovo locale da affittare per avere una sinagoga adatta alla comunità che stava crescendo. Nel 1598 la sinagoga era di nuovo troppo piccola, si decise così di avere una seconda sinagoga di rito tedesco (askenazita). Il nuovo edificio sinagogale doveva “essere costruito in modo da permettere ai frequentatori la incolumità da parte dei cristiani”. Nel 1599 si fece il contratto e nel 1606 si costruì vicino alla sinagoga un forno pubblico per cuocere le azzime. Aveva inizio la storia dell’edificio che ospita ancora oggi la sinagoga.

L’attuale sinagoga risale al XVIII secolo ed è riuscita a sopravvivere all’odio nazifascista. Si trova all’interno di quello che era un piccolo ghetto, di cui oggi sono visibili solo più alcuni chiodi che sostenevano i cancelli di ingresso che venivano chiusi al tramonto. In passato si accedeva alla sinagoga attraversando i cortili di alcune abitazioni (JG).

In passato gli ebrei furono spesso odiati ed una delle colpe loro attribuite fu la ricchezza conseguita con il prestito di denaro, attività che era proibita a cristiani ed islamici e di cui i capi di stato e la Chiesa stessa non potevano fare a meno (VB). Gli ebrei erano quindi gli unici a poter imprestare soldi dietro interesse. Nel considerare gli ebrei ricchi non si teneva però conto di come in tutte le comunità ebraiche vi fossero dei poveri, testimoniato dalla presenza di case di assistenza per i bisognosi. (EG)

A prima vista la sinagoga pare una costruzione anonima, simile ad una casa o ad un altro qualunque edificio circostante, superando il portone però ci si trova davanti al vero ingresso della sinagoga (LV) e appena entrati si rimane abbagliati per i molti legni e stucchi dorati (EG) che sono inusualmente sfarzosi e in stile barocco piemontese (LV).

Le sinagoghe devono trovarsi all’ultimo piano o comunque non avere niente oltre il cielo al di sopra ed anche questa di Casale segue questo principio. (MP)

Figura 1 Vicolo Salomone Olper, esterno della sinagoga

Figura 1 Vicolo Salomone Olper, esterno della sinagoga

Figura 2 L’interno della sinagoga

Figura 2 L’interno della sinagoga

La sinagoga ha 7 finestre a destra e 7 a sinistra, il numero 7 è ricorrente nel rito ebraico (la menorah ha 7 bracci, ad esempio) e ricorda i giorni della creazione. (EF)

Nella sinagoga non vi sono immagini perché l’ebraismo lo vieta (EG) e anche le decorazioni presenti sono opera di artisti non ebrei (JG)

Sul soffitto c’è una decorazione che raffigura il cielo e in cui compare la scritta in ebraico Questa è la porta per arrivare a Dio (EF), è di grande impatto (MM)

Figura 3 Le decorazioni del soffitto

Figura 3 Le decorazioni del soffitto

Nella sinagoga sono presenti due file di banchi con posti numerati per i vari membri della comunità; i banchi hanno un cassetto in cui vengono riposti i libri di preghiera e il talleth, lo scialle da preghiera che deve indossare ogni maschio adulto.

La prima cosa che attira l’attenzione, dopo gli stucchi e le dorature complessive, è l’aron ha kodesh, ovvero l’armadio sacro dove viene tenuta la Torah (LV). Oggi si trova sul fondo dell’edificio (là dove in una chiesa troveremmo l’altare), ma in passato era situato sul lato maggiore, esattamente a destra rispetto l’entrata attuale (allora anche l’ingresso era collocato diversamente, ovvero sul fondo a sinistra, rispetto l’odierna disposizione). (JG)

Sopra l’aron ha kodesh è posta una raffigurazione delle tavole della legge, sovrastate da una corona lignea dorata, che simboleggia la grandezza e la magnificenza di Dio. (LV) La porticina dell’armadio sacro è invece ricoperta da un parochet cioè un tappeto pregiato, spesso tessuto e ricamato a mano da donne ebree. (AC)

In tutta la stanza ci sono diverse iscrizioni in ebraico, con funzione decorativa (LV), davanti l’aron ha kodesh vi è la tevà, il luogo dove l’officiante si reca per leggere la Torah. La tevà di Casale è in ferro battuto dorato. (VB)

Sulla destra si trova una cantoria, anch’essa in stile barocco, oggi non più utilizzata poiché è stata tolta la scala per eccedervi (LV). La cantoria era stata costruita per coprire un disegno del precedente orientamento (LM)

In fondo alla sinagoga, sulla sinistra, c’è una lapide commemorativa (scritta in italiano) a ricordo del re Carlo Alberto che nel 1948 concesse l’emancipazione cioè la possibilità agli ebrei di professare la loro fede. (AD)

In sinagoga uomini e donne pregano separati, un tempo le donne stavano nel matroneo questo perchè il loro ruolo è di accudire i figli e quindi possono essere esonerate dalla preghiera in sinagoga oppure possono entrare dopo o uscire prima, in questo modo non disturbavano (MP)

Oggi le donne siedono a destra e gli uomini a sinistra. Gli uomini in sinagoga devono indossare la kippà, un copricapo che è simbolo di sottomissione e allo stesso tempo rappresenta la mano di Dio sull’uomo (PB). Per poter celebrare un rituale religioso in sinagoga serve la presenza di almeno dieci maschi adulti, oggi a Casale è difficile riuscire a raggiungere questo numero.

Figura 4 Uomini in preghiera con la Kippà

Figura 4 Uomini in preghiera con la Kippà

Il museo ebraico

I matronei ospitano oggi il Museo ebraico che offre una vasta collezione di oggetti ebraici riguardanti sia la vita quotidiana che le feste e la preghiera (NS).

Nella PRIMA SALA abbiamo potuto osservare da vicino la Torah, il libro che contiene la parola di Dio. Ce ne sono di varie dimensioni, sono rotoli in pergamena, scritti a mano, in essi non ci possono essere errori (DP) e non possono essere buttate o bruciate: vengono utilizzate fino a quando non si rovinano poi o vengono restaurate e messe nei musei o vengono sepolte nel cimitero ebraico.(MP)

La Torah è una pergamena e contiene il Pentateuco cioè i primi cinque libri della Bibbia (AC) (cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio)non può essere toccata e per questo viene arrotolata e srotolata sugli alberi della vita e quando la si legge per tenere il segno si usa una manina, solitamente in argento. (AR)

Figura 5 Manina per leggere la Torah

Figura 5 Manina per leggere la Torah

La Torah è divisa in 54 parti, una per ogni settimana dell’anno, la lettura pubblica dei rotoli della Torah avviene in sinagoga ogni sabato. (EG) Al termine dell’ultima parte, nel giorno di Simchat Torah, la lettura ricomincia subito dall’inizio per indicare che il cammino spirituale non finisce mai.

Nel giorno di Simchat Torah gli ebrei, in sinagoga, ballano con la Torah che è un albero di vita per coloro che vi si aggrappano.

La festa di Simchat Torah è stata raffigurata anche dal pittore Marc Chagall.

Figura 6 Festeggiamenti di Simchat Torah

Figura 6 Festeggiamenti di Simchat Torah

Prima di riporre il libro sacro nell’aron ha kodesh viene “vestito” con drappi preziosi (DP) ricoperti dai rimonim, adornati con il melograno, che coprono le sommità degli alberi della vita oppure da una corona, che rappresenta il valore di Dio (JG). Poi si appende un medaglione. Nelle teche sono presenti numerose corone in argento, lavorate a sbalzo. (LV)

Figura 9 Rabbini leggono la Torah

Figura 9 Rabbini leggono la Torah

Sempre nella PRIMA SALA ci è stato possibile vedere da vicino il talleth ovvero lo scialle da preghiera che indossano gli uomini. Esso agli angoli ha lunghe frange piene di nodi, che ricordano i doveri e i divieti di ogni ebreo.(MP) Il talleth deve essere fatto con un solo tipo di tessuto, mai con tessuti mischiati, perché non sarebbe puro. (AC)

Nel corridoio di passaggio tra la prima e la SECONDA SALA, alla parete destra c’erano appesi tre quadri raffiguranti Mosè attraverso scritte piccolissime (visibili solo con una lente di ingrandimento) tratte dalla Torah, questo è un escamotage perché gli ebrei non possono rappresentare la figura umana. (GP)

La SECONDA SALA espone una serie di vestiti, corone e rimonim per adornare la Torah e dei parochet molto preziosi. Una vetrina conserva anche due shofar, il corno di montone che viene usato in alcune funzioni religiose (AC) come Rosh hashana, il capodanno ebraico, seguito da dieci “giorni terribili” destinati al pentimento, che si concludono con lo Yom Kippur, il giorno dell’espiazione durante il quale si prega in sinagoga per ottenere il perdono di Dio. Nel giorno di Rosh hashana¸l’officiante suona lo shofar per ricordare il sacrificio di Isacco e invita all’esame di coscienza (VB)

Figura 10 Officiante che suona lo shofar

Figura 10 Officiante che suona lo shofar

La TERZA SALA è dedicata a Purim, la festa delle sorti, collegata alla figura di Ester, una ragazza ebrea che per sposare il re Assuero (secondo alcuni Serse) tenne nascosta la sua identità. Aman, ministro di Assuero, volendo liberarsi degli ebrei, decise che avrebbe sorteggiato dei cittadini ebrei e li avrebbe fatti uccidere. A questo punto Ester si rinchiuse per tre giorni nelle sue stanze ed escogitò un piano: organizzò una grande festa al termine della quale annunciò che presto sarebbe morta anche lei in quanto ebrea, svelò poi il complotto di Aman. Il re Assuero ragionò e rifiutò le decisioni di Aman e lo fece uccidere. (DP)

Durante Purim si legge la meghillat Ester, che ricorda la storia di Ester, e ogni volta che si pronuncia il nome di Aman vengono fatte risuonare le raganelle che producono un gracidio spiacevole. In questa festa si mangiano le orecchie di Aman, dei dolcetti con la marmellata, e i bambini si mascherano e ricevono dei doni. È simile al nostro Carnevale. (AC)

Figura 11 Festa di Purim, le raganelle e le orecchie di Aman

Figura 11 Festa di Purim, le raganelle e le orecchie di Aman

La QUARTA SALA presenta la ricorrenza di Pesach, la Pasqua ebraica che ricorda il passaggio dalla schiavitù in Egitto alla libertà nella Terra Promessa. Attendendo Pesach si fanno pulizie approfondite in casa, in modo che non resti più alcun cibo lievitato. (VB)

Nel giorno di Pesach tutta la famiglia è riunita a tavola per una cena speciale, detta seder, e mangia cibi simbolici (VV): tre azzime (ricorda quando partirono dall’Egitto e non ebbero il tempo di far lievitare il pane), erbe amare per ricordare l’amarezza della schiavitù, un cosciotto d’agnello (ricorda l’agnello pasquale che gli ebrei sacrificarono nella notte della morte dei primogeniti egiziani), un uovo sodo in ricordo del lutto per la distruzione del Tempio ed infine il charoset cioè una marmellata fatta con fichi e noci tritate (che ricorda la malta con cui fabbricavano i mattoni in Egitto). Durante la cena si legge l’Haggadah che ricorda la liberazione dall’Egitto. Al termine della cena si augurano di vedersi il prossimo anno a Gerusalemme. (DP)

Figura 12 Cibi tipici del seder di Pesach

Figura 12 Cibi tipici del seder di Pesach

La QUINTA SALA propone una serie di candelabri, alcuni a sette bracci, detti menorah, altri invece con 9, detti hanukkah

La menorah ricorda la lampada ad olio a sette bracci che nell’antichità veniva accesa all’interno del Tempio di Gerusalemme attraverso combustione di olio consacrato. (EB)

I candelabri a 9 bracci si usano per la festa di Chanukkah o festa delle luci, essa ricorda la consacrazione di un nuovo altare nel Tempio di Gerusalemme dopo la libertà conquistata dagli ellenici. In quell’occasione si trovò solo un’ampolla di olio sacro, sarebbe bastata per un giorno, ma miracolosamente fu sufficiente per otto, il tempo necessario a consacrare l’olio. (VB)

Vi era poi la ricostruzione di una capanna per la festa di Sukkot che ricorda quando, durante la traversata del deserto, dormirono nelle capanne. In questa occasione vi sono oggetti simbolici: il cedro e il lulav, formato da un ramo verde di palma al centro a cui si uniscono i tre rami di mirto, i due di salice, tenuti insieme alla palma da legamenti vegetali. Il lulav si tiene in mano durante la preghiera. Anche la festa di sukkot, o meglio proprio il lulav è stato oggetto di un quadro di Marc Chagall

Figura 16 – CHAGALL Giorno di festa

Figura 16 – CHAGALL Giorno di festa

Dopo la capanna vi era una tavola preparata per lo Shabbat, la festa del sabato, il giorno del riposo, in cui gli ebrei non possono lavorare (GP), non si compiono attività che comportino una trasformazione (ad esempio accendere/spegnere la luce) (PB). Secondo gli ebrei Dio nel settimo giorno ha creato l’anima e per questo lo Shabbat deve essere dedicato alla vita dell’anima. Per accogliere lo Shabbat la casa deve essere pulita, si accendono due candele (simbolo della luce divina, offuscata dal peccato originale) quindi si fa una cena solenne che inizia con la santificazione del vino e la benedizione del pane. (VB)

Figura 17 Il tavolo dello Shabbat

Figura 17 Il tavolo dello Shabbat

Nella SESTA SALA invece erano rappresentati i momenti importanti della vita: la nascita, il matrimonio e la morte.

Per la nascita vi era la poltrona su cui avviene la circoncisione all’ottavo giorno dalla nascita, mentre per il matrimonio era ricostruita la tenda sotto cui si compie il rito. (EF) Il matrimonio per gli ebrei è un contratto firmato alla presenza di due testimoni. Gli abiti della donna dipendono dal luogo in cui avviene il matrimonio, l’uomo invece indossa un talleth più prezioso del solito. L’uomo sotto il baldacchino, simbolo della nuova casa, dona alla moglie un anello quindi rompe un bicchiere, simbolo di come il popolo ebraico non possa essere completamente felice a seguito della sua storia.

Infine per ricordare la morte era esposto un grande talleth in cui veniva avvolto il corpo del morto. Un tempo i morti si seppellivano senza bara, ma ora usano le bare in legno di pioppo, un legno tenero, in modo che il corpo torni presto alla terra. Il corpo non può più essere rimosso, se non per essere trasferito in Israele. Sulla tomba si mettono delle pietre che ricordano i 40 anni trascorsi nel deserto quando i sassi dovevano impedire agli animali di dissotterrare i morti. (EB)

Il lavoro presentato è un testo collettivo, nato a partire dai singoli elaborati svolti dagli allievi dopo la giornata didattica a Casale Monferrato.

Le immagini sono tutte tratte da internet poiché non è possibile fotografare né in sinagoga né al museo.

Pubblicato in Visite

Lascia un commento

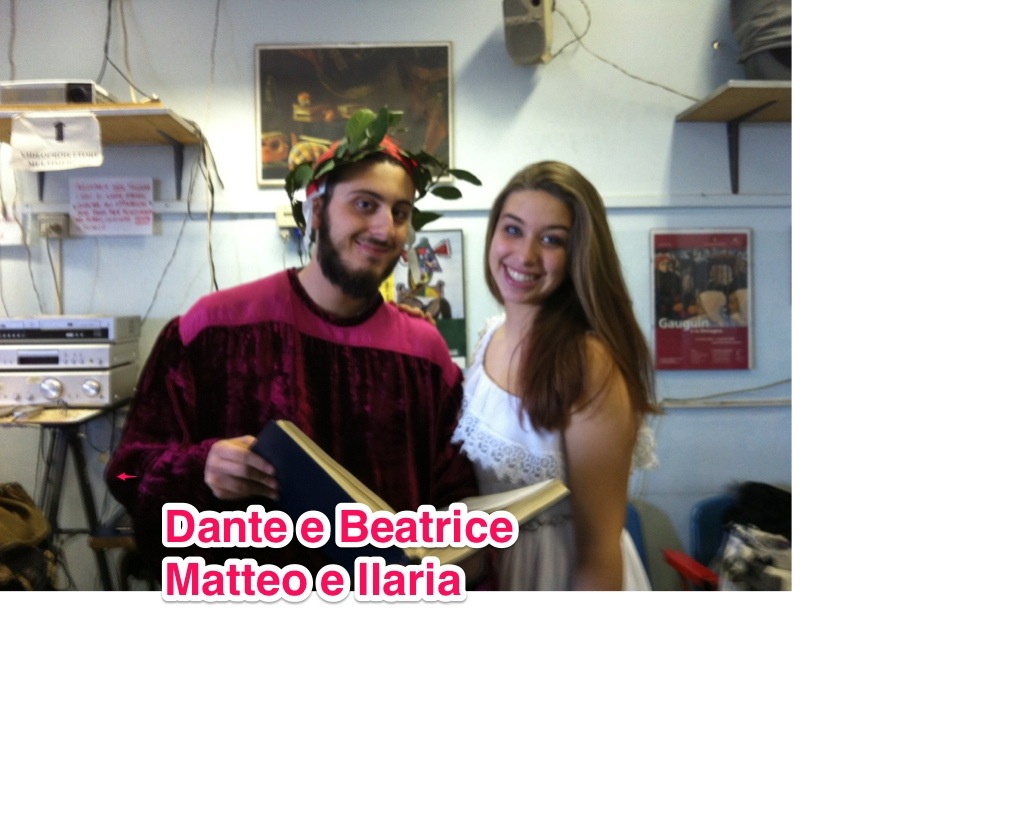

Al Lam Passoni, Backstage delle fotografie per l'annuario 2014. il tema della 3E: l'inferno di Dante

Tema prescelto per la “foto di gruppo” dell’annuario della 3E quest’anno è l’Inferno di Dante, direttamente dal programma di letteratura svolto in classe.

Pubblicato in Eventi

Lascia un commento

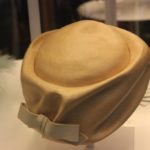

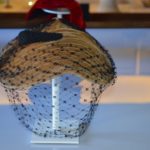

Inaugurazione della mostra "Chapeau Madamé"

fotografie di Giovanni Perotto di 4 E

Martedì 25 Marzo 2014, inaugurazione della mostra “Chapeau Madamé” presso Palazzo Madama. Presentano l’evento Paola Ruffino, conservatrice della sezione tessuti di Palazzo Madama, Anna Bondi, curatrice della mostra e Valeria Bianco, collaboratrice e curatrice della collezione. Attualmente la sezione moda e le responsabili della collezione del LAM Passoni espongono a Palazzo Barolo, Palazzo Madama e al Museo del Risorgimento!

Pubblicato in Visite

Lascia un commento

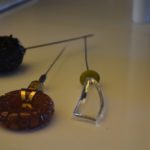

"MERLETTI LA POESIA DEL NODO"

articolo di Matteo Gari, fotografie del Prof Dario Colombo e delle allieve Fabiana Bertolino di 4E, Martina Costanzo 3 E.

Lunedì 24 Marzo 2014 “Il dietro le quinte” dell’allestimento della mostra “Chapeau Madame!” presso Palazzo Madama con la collezione di cappelli del Lam Passoni

Oggi, 25 Marzo 2014, a Palazzo Madama nella Sala Tessuti alle ore 18:00 si inaugurerà una mostra dedicata al merletto, ornamento per abiti nato nel XVI secolo nelle Fiandre dalla manifattura popolare e poi diffusosi in Europa.

Il merletto ha una estetica precisa, che però si adatta agli usi dell’epoca variandone trasparenza e leggerezza.

Ancora oggi è utilizzato oltre che come decoro per abiti, anche nell’arredamento, come il tanto amato-odiato centrino.

Questo allestimento racconta un intreccio di tessuti come intreccio di storie, sono infatti presenti foto di grandi momenti di vita privata e pubblica in cui è presente il merletto, come nell’abito di Diana durante il matrimonio con il principe Carlo nel 1981 oppure nelle foto e nelle cerimonie di famiglia di persone comuni.

La mostra presenta una ricca collezione di 95 pezzi e oltre 450 manufatti tra cui ventagli, cuffie, fazzoletti e colletti.

Tra questi preziosi oggetti vi sono alcuni bellissimi cappelli di varia foggia ed epoca della collezione del LAM Passoni.

Invito quindi tutti gli interessati all’argomento e non a visitare la mostra, poiché sarebbe un peccato perdere quest’occasione di entrare nella storia di questo capo che si intreccia con la nostra storia personale.

Pubblicato in Visite

Lascia un commento

Giornata dell’arte al Norberto Rosa di Susa all’insegna dell’origami

Martina Catalano e Federica Mungo – classe IIIB scienze umane Norberto Rosa di Susa

Durante la “giornata dell’arte”, tenutasi il 27 febbraio scorso, presso la sede del liceo “Norberto Rosa” di Susa, le classi Terze delle Scienze Umane hanno realizzato installazioni con la tecnica dell’origami. L’opera della III B, intitolata “Colorigami”, è un’installazione su una base di legno. Si tratta di un’opera eseguita con fogli di appunti degli studenti, colorati con acquerelli e tempere. Sulla base lignea, preparata con i fogli dei quaderni sono stati applicati numerosi origami, costruiti dagli studenti con le forme di animali, fiori e altre figure rappresentanti la libertà.

Durante la “giornata dell’arte”, tenutasi il 27 febbraio scorso, presso la sede del liceo “Norberto Rosa” di Susa, le classi Terze delle Scienze Umane hanno realizzato installazioni con la tecnica dell’origami. L’opera della III B, intitolata “Colorigami”, è un’installazione su una base di legno. Si tratta di un’opera eseguita con fogli di appunti degli studenti, colorati con acquerelli e tempere. Sulla base lignea, preparata con i fogli dei quaderni sono stati applicati numerosi origami, costruiti dagli studenti con le forme di animali, fiori e altre figure rappresentanti la libertà.

Per imparare a realizzare queste figure di carta, i ragazzi avevano partecipato a un Convegno, il 25 settembre scorso, presso la sede del liceo a Bussoleno, dove hanno potuto sperimentare le diverse tipologie di lavorazione della carta impiegata per l’arte, per l’architettura o per pura passione.

Con quest’opera la 3B ha inteso rappresentare la vita del liceo, attraverso i fogli di appunti, con tutte le sue difficoltà, ma anche tutto ciò che di buono è racchiuso nell’esperienza scolastica. La spensieratezza, la libertà, la fantasia, l’emergere dei sogni e dei progetti dei ragazzi sono stati espressi attraverso svariate forme e colori. Partendo dalle tre forme geometriche principali – quadrato, cerchio e triangolo – si può liberare senza limiti la propria creatività e fantasia.

Con quest’opera la 3B ha inteso rappresentare la vita del liceo, attraverso i fogli di appunti, con tutte le sue difficoltà, ma anche tutto ciò che di buono è racchiuso nell’esperienza scolastica. La spensieratezza, la libertà, la fantasia, l’emergere dei sogni e dei progetti dei ragazzi sono stati espressi attraverso svariate forme e colori. Partendo dalle tre forme geometriche principali – quadrato, cerchio e triangolo – si può liberare senza limiti la propria creatività e fantasia.

Pubblicato in Visite

Lascia un commento

Oggi 25 Marzo 2014 inaugura a Palazzo Madama nella Sala Tessuti la mostra "Chapeau, madame!"

della prof.ssa Valeria Bianco

Questa sera alle ore 18.00 si è inaugurata la mostra “Chapeau, madame!” nella quale sono esposti circa 80 cappelli della “Collezione abiti d’epoca” del Liceo “Aldo Passoni” di Torino che sviluppano l’arte della modisteria torinese dagli anni ’20 agli anni ’70 del XX secolo.

Pubblicato in Visite

Lascia un commento